“困在”美国华人超市的中国快消品品牌如何突围

完成渠道的布局,明确“去哪儿卖”是快消品企业出海面临的重要问题之一。

美国作为全球零售消费最大的海外市场,往往也是中国快消品企业考虑的重要目标。然而,当我们真正置身于美国超市时,却发现难觅中国品牌的踪迹,绝大部分中国品牌仍然“困在”华人超市,难以真正进入美国主流渠道。那么,问题出在哪里?面对规模诱人又充满机遇的美国零售战场,中国快消品品牌又该如何进行渠道突围,杀入主流渠道?

中美快消品零售渠道天差地别

能否实现本土化是企业全球化战略布局的关键,中国快消品品牌在美国实现渠道破局,必须全面了解美国零售渠道布局,了解中美零售渠道的异同。

线下渠道

1.不同于中国传统与现代零售渠道并重,美国零售渠道高度现代化。

中国零售市场展现出传统渠道与现代化渠道并存的零售格局,在大卖场和超市稳步发展的同时,社区超市、夫妻店和小卖部也在中国遍地开花,形成了错综复杂且庞大的零售网络,共同支撑了中国消费者的日常消费需求。与之形成鲜明对比的是,美国是一个以现代零售渠道占据绝对主导的消费市场。

以风味零食品类为例,95%以上的市场份额被现代化渠道占据,这些渠道包括适合日常购物,以杂货、日用品采购为主的超市Ralphs(劳尔夫)、Kroger(克罗格)等,适合每周固定一站式采购的大型卖场沃尔玛、Target(塔吉特)等,适合囤货采购的仓储式会员店Costco(开市客)等,以及拥有特定价格优惠且自有品牌占比高的折扣店Aldi(奥乐齐)、Lidl(利德尔)等。这种零售渠道体系意味着中国企业在进行美国渠道建设布局时必须重视现代渠道的拓展能力。在中国,零售体系相对复杂,不但涉及现代化渠道,传统渠道更是延伸到县级市,因此需要多级经销商体系支持。一个产品从品牌方到消费者手中,可能经过大区经理、地区代理、市级代理和县级代理等多个层级。相比之下,美国的模式更加简洁高效,主要包括店铺直接配送(DSD)和批发两种,DSD模式意味着品牌方需具备将产品直接配送到各大零售终端的物流运输能力,确保产品快速上架和库存及时补充。批发模式则通过全国大型经销商进行分销,且经销层级仅有1—2级。

2.美国现代零售渠道的“大而全”和“小而美”。

“大而全”——蓬勃发展的仓储会员店:前些年,当Costco正式进入中国时曾经一度引发了全民打卡潮。然而,这种在国内看似全新的线下渠道模式,在美国已经有数十年的发展历史,其大包装、仓储式采购的模式也与美国家庭日常的消费采购模式十分契合,而且店内商品种类丰富,从日常食品饮料到居家户外旅行,可以基本覆盖美国消费者日常生活的方方面面,近年依然在美国保持着可观的发展速度。值得注意的是,在美国仓储会员店内,有大量的试吃或产品展示区供新品牌传播和推广。然而,与国内不同的是,据观察,美国消费者对于这种试吃的转化率很高,消费者对这种产品推销表现出的态度很积极,一旦觉得产品不错,便很容易发生转化,这种渠道特点为推广新品牌、教育新品类提供了十分独特的价值,对于刚进入美国主流市场的中国品牌而言,值得重点关注。

“小而美”——“车轮上”的便利店:人们常说美国是“车轮上的国家”,的确,美国独特的地理特征和生活方式潜移默化地影响着便利零售体系,前站便利店在美国十分发达。数据显示,2023年美国有79%的便利店提供燃料服务,即前站便利店,共计118678家。以风味零食品类为例,以CircleK、Speedway为代表的前站便利店规模甚至远超市区便利店,已成为美国风味零食第三大零售渠道。然而,不同于美国常见的大型超市和仓储会员店“大而全”的线下渠道,美国的前站便利店渠道多以相对小包装的产品为主,相比于大型超市对销量和品牌知名度的硬性要求,便利店渠道对利润的要求更高,在一定程度上降低了新品牌的进入门槛,对于大部分中国品牌,尤其是能够满足长途驾车消费者需求的品类(如能量饮料、补剂等)而言,前站便利店或将成为撬动美国线下渠道门槛的有效突破口。

线上渠道

1.与中国以第三方平台为主的电商环境不同,美国是多元化电商平台的竞技场。

中国电商市场已高度成熟,凭借着阿里巴巴、京东、拼多多等互联网巨头的强力渗透,中国电商渗透率、线上零售额稳居全球首位。这些平台掌握着数以亿计的活跃用户和庞大的流量,掌控了电商市场90%的份额,造就了“得平台者得天下”的局面。相比之下,美国电商的发展独具特色,第三方平台、品牌独立站、线下连锁渠道的线上店铺共同组成了美国的电商版图,勾勒出一幅截然不同的多元竞争图景。

2.美国线上零售渠道呈现“一超多强”的竞争格局。

一是综合性电商亚马逊一家独大,连锁零售巨头线上群雄割据。整体来看,综合性电商平台在美国仍然是主流,占据了近一半的电商市场份额。其中亚马逊仍然稳坐综合性电商霸主的宝座,市场占有率常年保持在30%以上。依托自有物流和仓储系统,亚马逊为Prime会员提供的当日达、次日达配送服务,不仅打破了欧美的物流枷锁,还构筑了坚固的护城河。

与此同时,沃尔玛、Target、Kroger等传统零售巨头也不甘示弱,与亚马逊“鱼叉式”更具目的性的购物逻辑不同,这些传统零售巨头的线上购物模式更加契合美国消费者“随时随地随买”的购物需求。原因在于,60%的美国消费者偏好同时拥有线上和线下双渠道的购物场所。通过整合线上线下资源并提供配送服务、店内取货和路边取货等多样化购物选项,传统零售巨头使消费者能够自由选择最适合的购物方式。这使得它们在食品、日常必需品中取得了主导零售地位。此外,与仅拥有数百家门店的亚马逊相比,这些拥有数千家门店的传统零售巨头在配送速度上也逐步缩小了与亚马逊的差距。

二是品牌独立站是中国品牌出海不可忽视的重要力量。由于中国电商的历史发展原因,成熟且竞争激烈的第三方平台导致大部分品牌独立站常常显得“名不副实”,其价值往往是以品牌宣传推广为主,基本难以作为销售渠道贡献销量。然而,品牌独立站在美国市场却拥有截然不同的地位,在提供品牌传播价值的同时,品牌独立站往往可以作为销售以及向第三方平台引流的重要突破口。这是因为,美国电商发展得更早,在电商发展的早期阶段,品牌独立站是聚焦某一特定品类的垂直电商,许多品牌最初依靠自建网站进行线上销售,即便是如今综合类第三方巨头亚马逊,在起步早期也不过是聚焦书籍销售的垂直电商平台。这样截然不同的电商发展进程不仅培养了美国消费者在独立站的消费习惯,也建立了稳固的信任基础。

尽管如此,品牌独立站与第三方平台并非对立关系,而是互相协同的伙伴关系。在今天的市场环境中,品牌方可以通过第三方平台巨大的流量池为独立站引流,促进初次购买,进而增加品牌曝光和初始用户转化。同时,品牌独立站的自主性和灵活性使得品牌能够全面掌控用户流量和数据,从而优化在第三方平台上的销售策略,提升市场竞争力。此外,品牌独立站有效缓解了第三方平台高额佣金带来的短期支出问题,实现了更为健康的收支平衡。因此,对于出海美国的中国品牌而言,如何正确地打造并运用品牌独立站,将是十分重要的渠道战略课题。

三是中国电商平台快速席卷美国,强势占据一席之地。除美国本土电商外,TikTok(抖音)、Temu(泰穆)以及SHEIN(希音)等中国电商平台也在美国市场迅速崛起,为美国电商领域注入了新鲜血液。Temu凭借超级碗的广告植入,让平台一炮而红,跃入数千万名美国消费者眼帘。SHEIN这一快时尚平台凭借高性价比在北美市场迅速崛起,已成为增长最快的电商平台之一,2022年GMV(商品交易总额)高达300亿美元,成功跻身北美最大的服装类数字零售商之列。TikTok平台短时间内便已积累了1亿名用户,并于2023年9月正式推出TikTokShop,进军电商领域。目前,TikTok的电商模式主要依赖短视频带货,受限于美国对主播限制要求的挑战,直播销售占比仅为20%。然而,TikTok的电商野心远不止于此,TikTok的未来战略瞄准了国内成功的直播带货模式,通过一键“小黄车”功能实现从内容到购买的无缝跳转,计划大幅提升直播销售占比,未来有望接近50%。此外,TikTok正积极拓展销售品类,从传统标品拓展至服装、美妆、食品,甚至母婴等领域,品类覆盖面不断扩大。种种举措表明,TikTok将为中国品牌提供全新舞台。

这一批中国电商平台的强势入驻,为中国品牌开辟了一条通往美国市场的新通道,提供了前所未有的市场机会,越来越多的中国快消品品牌或将在美国市场迎来属于它们的黄金时代。

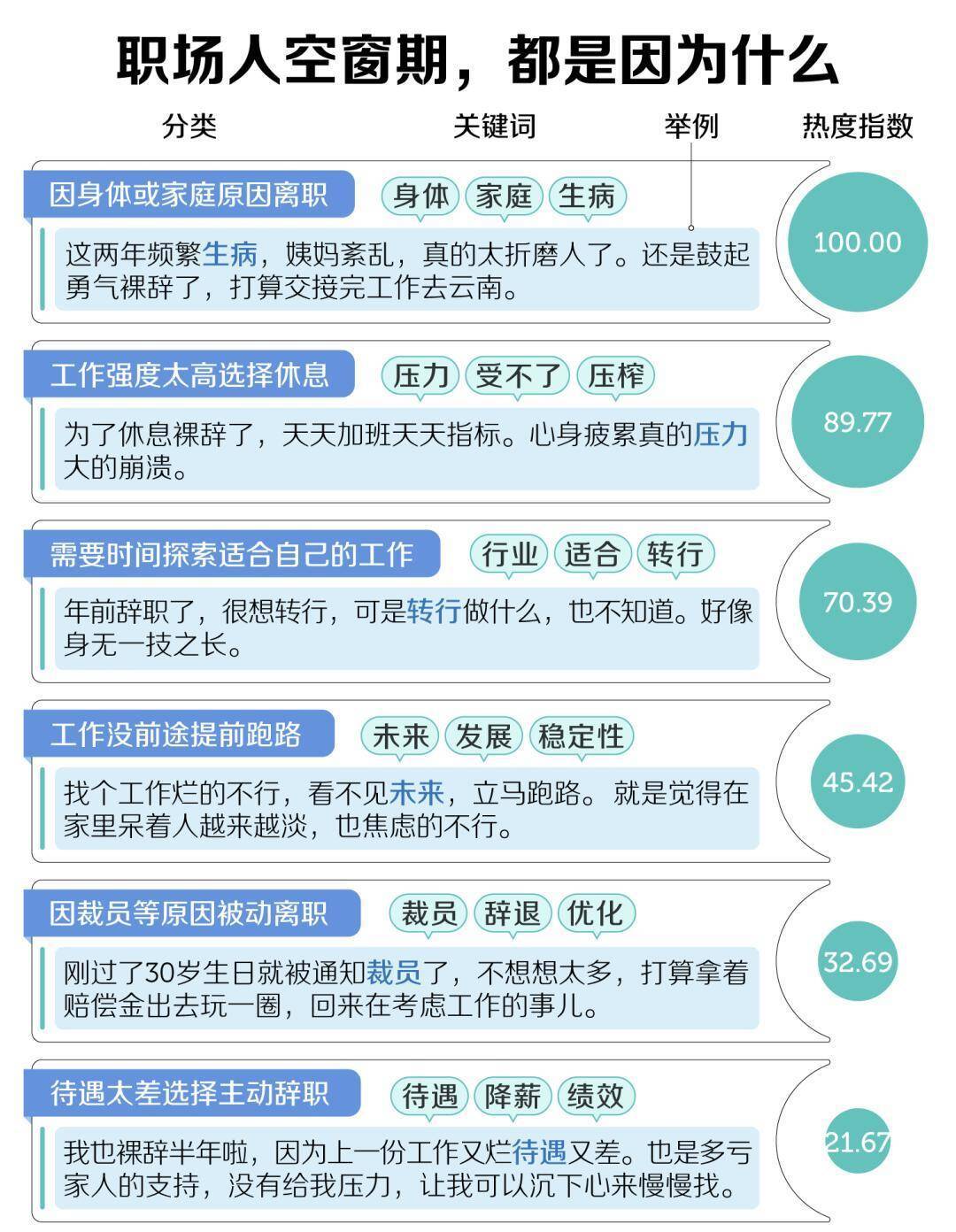

“困在”华人超市的中国品牌

美国成熟的零售体系为中国品牌闯美提供了良好的渠道土壤,不少中国快消品品牌也将美国作为重要的海外市场,甚至也已经实现了在美国市场的销售布局。然而,当我们真正在美国线下超市里逛一圈,依然难觅中国品牌的踪迹。那么,这些声势浩大出海的中国快消品品牌究竟去了哪里?答案或许令人失望:华人超市。从结果上看,现阶段部分出海美国的中国快消品品牌其实仍然在服务于美国的华人群体,未能扎根、打入美国主流人群、进入美国主流渠道,实现真正意义上的品牌出海。

大部分中国品牌之所以仍然“困在”华人超市,一部分是企业自身的原因,即仍为贸易导向,只是将国内的产品出口美国,贡献一部分海外销售,未能真正制订美国本土化策略。以产品为例,我们看到许多国内知名的快消品品牌,未考虑美国消费者的需求和认知来针对性地做本土化产品调整,而是采用“产品照搬”策略,将国内产品原封不动地推向美国,在包装上依然保留大量中文或仅做了一些简单的英文翻译,这无疑难以打动美国消费者。

除了这类本身在出海战略上存在弊端的企业,我们也发现的的确确有一批中国的快消品企业试图拥抱美国主流消费者,攻入美国的主流消费人群。然而,从结果上看,绝大部分品牌铩羽而归。因为美国成熟的零售体系的背后是复杂的选品逻辑和极高的准入门槛。以食品饮料为例,要想跻身沃尔玛、Target等大型零售商的货架,新品牌必须在美国具备一定的知名度和良好的销售记录,甚至需要拥有强大的备货能力和售后能力,一些筛选严格的仓储会员店甚至需要对新品的工厂生产车间进行严格审查,其中需要企业做大量的准备、付出高昂的成本。这样严苛的准入门槛背后是渠道对于新品牌销售不确定性的疑虑。在这样的考虑下,成功进入渠道仅仅是第一步,能在渠道形成良性动销才是关键。据了解,曾经有一个国内头部的饮料品牌,凭借大量的资源和人脉成功进入美国的沃尔玛线下渠道,然而由于品牌知名度不高,难以形成有效的自然流转,最终只能惨遭沃尔玛清退。

那么,面对美国零售渠道极高的准入门槛,中国快消品品牌应当如何实现渠道突围?

“认知先行”是中国品牌的破局之道

正如前文所提到的,品牌突破渠道门槛的关键在于在美国具有足够的品牌认知度或销量基础。进一步深挖,品牌实现销售的前提是品牌能够在消费者认知中成为品类的代表,简单来说就是当消费者想到某一个品类时,我们的品牌能够成为消费者的潜在选择。因此,从结果上,无论是解决品牌认知度还是销量要求,本质上都必须先解决我们的品牌如何在美国主流消费者心智中建立认知的问题。如何解决认知问题?识别并把握起步渠道是当务之急。

从之前中国品牌出海美国的实践经验来看,行业内形成了一种“慢慢来”的默契,即优先从门槛低、易起步的华人超市入手,通过“华人——华裔——亚裔——主流人群”的渐进式渗透,逐步在美国消费者心智中建立认知。的确,美国是一个多族裔的移民国家,从过往其他国家品牌(比如墨西哥品牌)的实践经验上来看,优先从本国人群切入的确是一条可行路径。然而,这条路径是否同样适合于中国品牌?我们仍然存疑。首先,美国华人超市的主要顾客是华人,在华人超市销售难以对其他主流人群形成有效的认知辐射。其次,在美国,华人依然属于小众群体,全美华人数量约为500万人,仅占美国总人口的1.5%,即便扩大到亚裔群体也不过1900万人,与拉丁美裔6200万的人口规模相比仍存在巨大的差距。最后,华人与拉丁美裔或非裔相比,与主流人群的融合度和影响力也会相对较弱,无法像地缘较近的墨西哥裔等其他少数族裔一样与美国主流人群深度融合,难以突破华人圈子进入主流。

这层层障碍导致从华人超市切入影响美国主流人群建立认知的方式道阻且长,仍然充满不确定性和挑战。那么,对于想真正进入美国主流市场的中国品牌来说,路在何方?

以打入美国主流市场为目标,美国内容电商的崛起将助中国品牌一臂之力,实现渠道突围。

内容电商能够帮助中国品牌突破“货架逻辑”的桎梏,实现从“人找货”到“货找人”的模式转变,助力新品牌“建认知”“保销售”。

对于绝大部分出海美国的中国品牌而言,无论品牌原本在国内享有怎样的地位,在美国市场都是新品牌。品牌在美国市场所遇到的挑战,一定程度上与国内新品牌所面临的挑战无异,即如何建立品牌认知,实现销售。近年,在中国市场我们看到越来越多的新品牌借助抖音等内容电商崛起的势头,突破了原有快消品货架主导的规则,在看似牢不可破的竞争格局下实现突围。同样,出海美国的中国快消品品牌,也可以此为突破口,借助内容电商,在“建认知”的同时,实现销量转化,突破渠道障碍。

另外,在TikTok的带动下,美国的内容电商已经出现了崛起的苗头。

渠道的革新往往能带来全新的渠道红利,而这些渠道红利能够催生出新的领导品牌。TikTok作为内容电商的头部品牌,在2024年年初曾明确表达了将美国作为未来几年的发力重点。不仅如此,在TikTok内容电商平台的带动下,亚马逊推出AmazonLive直播业务,YouTube、Facebook、Instagram等企业纷纷重点发力电商业务,其他如NTWRK、Shopshops、LikeQ等新兴直播电商平台的不断涌现,内容电商正迅速成为美国电商市场的重要新兴力量。对于以美国为目标市场的出海中国品牌而言,这里蕴含着极大的战略机会。

在国际格局不明朗、国内消费承压的大背景下,绝大部分中国企业正站在决定自身命运的历史十字路口上。“不出海,就出局”绝非一句空喊口号,未来的国际舞台上必然有大量中国品牌的一席之地。尽管现阶段尚未有真正攻入美国主流市场的中国快消品品牌出现,但我们有理由相信,从华人超市货架到美国主流零售货架的这一转变或许不再需要漫长的等待,抓住机遇,未来可期!

(温玉川,里斯战略咨询高级顾问;高芸逸,里斯战略咨询高级分析师)

特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。

风险提示:纵横网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。

本文地址:

下一篇