远子:写作十四年,我赚了十万块

我正式开始写作要从2010年,也即大学毕业那年算起,尽管在那之前,我也写了不少诗歌和小说,但它们只是些青春期可有可无的副产品。抱着进入真正的中心的心态,从哲学系毕业后,我和一个大学室友一起从苏州去了北京,不过他在大望路的地下室里苦熬三个月后就回东北老家去了。

从苏州去北京的火车票

我在北京798门口的天桥上卖唱。

照片是之前共事过的一个同事偶然路过拍下。

我跑了很多场招聘会,也四处投递简历,但根本找不到一个合适的工作,“哲学系”这个专业总是能引发面试官蒙娜丽莎式的微笑。作为一个摇滚青年,我想过做歌手助理,我给周云蓬当时的经纪人绿妖老师写过一封饱含深情的求职信,但没有收到回信;出于对电影的热爱,我给许多影视公司投过导演助理、摄影师助理、场记等职位的简历,但面试时我发现它们大多是皮包公司,我还被其中一个声称自己最喜欢的导演是塔可夫斯基的面试官骗走了500块的报名费;当然,我也想象过另一种可能,给以“理想国”为代表的图书公司投过编辑岗位的简历,但他们大多要求研究生学历和相关工作经验,所以我连面试的机会都没有。

毕业时我问父亲要了2000块钱,并暗下决心,这将是我最后一次向他伸手要钱。很快我就欠下了3000块钱的债,最穷的时候我还跑去超市靠试吃面包和熟食充饥,所以我决定暂时放弃理想,能找到什么就做什么。刚去北京的两年,我搬了很多次“家”,辗转于燕郊、金台夕照、中关村、芍药居、芳园里等地方的地下室或出租屋,先后做过发传单、洗发水测试员、电话营销、心理学受试员、婚庆布场、影子写手(在一个专门生产企业管理类畅销书的图书公司替某个著名的管理学家写书)、书店店员等工作。

书店工作照

但每天傍晚快下班时,我就会感到一丝兴奋,因为对我来说,这一天要正式开始了。我随便扒拉两口饭,回到棺材盒般大小的出租屋,打开笔记本电脑开始写作。一次搬家过程中,我的电脑屏幕不幸被压碎,液晶都流了出来,此后我每次便只能先将Word文档缩小到原来的五分之一,再拖到屏幕右下方一块没有液晶覆盖的空白处写。

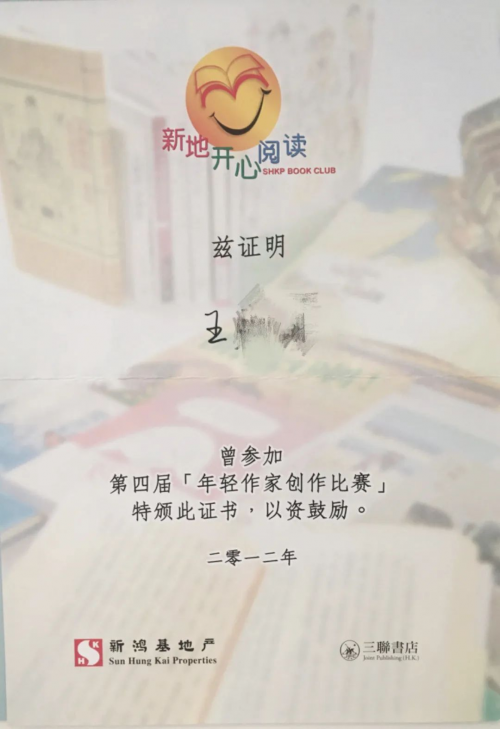

我当时想要模仿佩索阿的《惶然录》和里尔克的《马尔特手记》,写一部闪烁着诗意的伟大的作品。所以,尽管条件艰苦,我却一直活在严肃文学的幻觉之中,有时写到深夜,我甚至觉得自己的屋子在散发着别的出租屋所没有的光芒。就这么写了一年多,我捣鼓出了一部“手记”,我化用卡夫卡的一句名言,将其命名为《找鸟的笼子》。我拿着这部“作品”四处投稿,还去微博给我当时欣赏的作家发私信,希望他们能读读看,但我从未收到过回信——除了一家房地产企业,他们给我寄了一张纸,证明我曾参加过他们举办的对我来说极具讽刺意味的以“开心阅读”命名的征文比赛。

参赛证明书

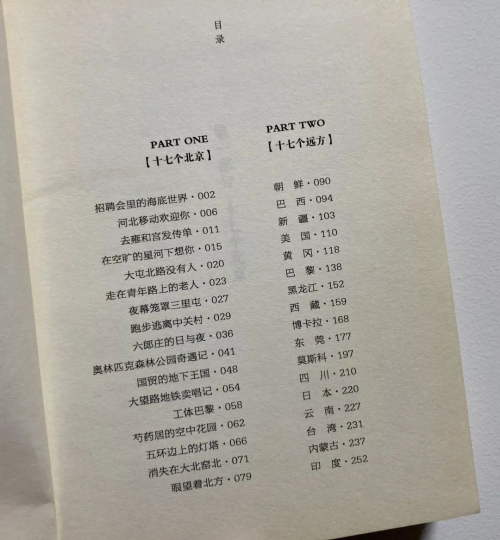

2012年底,从书店辞职后,我将这些手记重新修改了一遍,去掉了其中过度文学化的段落,并陆续发到网上。出乎意料的是,这些记录打工经历的文章吸引了不少读者。我记得当时有一个叫任泉的演员还在微博上转发了我记述书店工作经历的那篇《商场的地下王国》。现在想来觉得有点不可思议,那时的明星居然有耐心看一个路人写的几千字的文章。不久后,出版社的编辑通过豆瓣找到我,出了我的第一本书《十七个远方》。这本书首印一万五千册,版税有三万多块,让我一下子看到了写作的前途。只是当时的我不会料到,此后我出的所有书的版税都没能超过第一本。

当时有不少媒体和记者找我采访,但他们大多只是想要听听一个“蜗居”“蚁族” ——当年的流行词——的奋斗史,我却总是跟他们谈论鲁迅、卡夫卡和陀思妥耶夫斯基。这些采访最后便都有点不欢而散的意思。我本来就不善言辞,加上还要上班,有点身心俱疲,所以我开始拒绝采访。我记得有一回央广的一个电台约我去做一档节目,被我拒掉后,那个主持人在电话里清了清嗓子,强调说:“你可能没听清楚,我们是中央人民广播电台。”

《十七个远方》目录

随后我去了一家文学网站做编辑,认识了不少学识和见识在我之上的人,每次聚餐,他们都会谈到一些我从未听过的书影音,工作气氛整体上是愉快的,充满了文学气息。只是每天阅读大量粗制滥造的作品,对我是一种残酷的精神伤害,我每天晚上都要靠读一点世界名著来清洗眼睛,心情也越来越沮丧和压抑。

2015年,我通过豆瓣阅读报名参加了陈坤的公司发起的大型心灵建设类公益项目“行走的力量”,和一批同期入选的青年艺术家去香格里拉的深山里爬了几天山。每天要走几十公里山路,而且路上不允许说话——这一规定大概是佛教徒陈坤从“闭口禅”这一修行方法中得来的灵感。还是有点辛苦的,“文学组”只有我一个人坚持到了最后。我因此结识了“音乐组”里的几个音乐人。其中的民谣歌手陈鸿宇后来还以不菲的价格找我帮他写歌词,我确实为他谱的曲子填了一首词,并自以为至少达到了罗大佑早年写词的水平,却没想到被他以与其整体音乐风格不符为由给拒掉了,改了几次也没有通过。这条发财致富的道路便这样戛然而止。

陈坤老师的大度让我心生敬意,印象最深的是第一次聚餐时,香格里拉的那家民宿的大厅里坐了十几桌人,洋溢着一种热闹的过年气氛,陈坤老师带着话剧演员般十足的中气,冲着一屋子的青年艺术家喊道:“大家敞开吃,陈坤有钱。”伙食确实很好,一路上还有一支专门负责饮食的队伍用驴子拉着食材、炊具和煤气罐,沿路给我们炒菜、做饭。“行走的力量”对我来说是一个慈善项目,他们发给我的冲锋衣、鞋子和保温杯,直到现在还是我冬天御寒的主要衣物。我希望这种针对青年艺术家的项目能更多,更丰富一些。

“行走的力量”途中

这次行走还让我对自己的身体有了重新的认识,以前我总觉得自己很虚弱,这辈子大概都写不了需要靠体力支撑才能完成的长篇,看到中途那么多人因为身体不适而退出,我才发现我比自己想象中的要更强壮,也许我也具备成为大师的身体素质。因为工作不开心,再加上这一结论的刺激,从云南回北京后没多久,我便再一次选择了辞职。

2016年,我写作并出版了第二本小说集《夜晚属于恋人》。这本书以爱情为主题,尝试了一些新的形式和风格,但读者似乎并不买账,销量远远不如第一本。那一年,我还带着梵高式的激情,和另外两个写小说的朋友跑到长城脚下一个叫作长水峪的村子,以平摊下来每个月300块的租金,租了一个带柿子树的农家小院。起初我们还兴致勃勃地讨论着怎样将这个村子发展成一个类似于树村或圆明园诗群那样的文学艺术中心,我邀请了不少青年作家来院子里玩,并请他们写文章,以便尽快地使这个村子文学化——当然他们都没写。那时我们竟没想到,文艺的寒冬早就来了,光秃秃的树枝上又怎么可能开出花来。所以半年后,他俩都重新过上了上班族的生活,这场创立文学乌托邦的实验便以失败而告终。

长水峪的院子。

(照片上的那间房其实是一个杂物间,并没有住人,但摄影师认为坐在这间房子里拍,会显得更有张力和戏剧性。据摄影师讲,这张照片后来还在德国的一个摄影艺术展上展出了。)

挣扎两个月后,我决定逃离北京,跑去深圳的一家诗刊干了两个月。我以为南方会有更多自由的空气,却没想到我会变得更加抑郁。深圳到处都是创业广场和创业社区,连商场的小铺上贴满了类似于“我真的是千里马,伯乐您在哪里?”这样的引资广告。在北京我可能只是一个异类,到了深圳简直就是一个怪物。所以我又仓皇逃回北京,重新入职了之前那家干了三年的文学网站。

深圳小店上张贴的创业广告

两年后,我再也受不了这种在工作与写作之间反复撕扯的生活,我对同代人的中庸与怯弱也越来越不满,便决定像波拉尼奥所说的那样,“离开这帮人,去做一个真正的作家”。2018年年底,我和妻子一起,带着几十箱书,逃回了我的湖北老家。逗留北京期间,我整理出版了我的第三本小说集《白日漫游》,我着力描写在北京挣扎求生的文学青年的内心世界,它可以算得上是我北漂生涯的总结与告别之作,也是一次与倒转的风车决斗的尝试。不过读者对这本书的评价似乎并不高,很多人都说它太过阴暗,明明我们的生活有很多光亮。

不过,我的选择正好切合了当时“逃离北上广”的热门话题,所以前后有三家杂志跑去我的老家采访我。我记得我当时骑着摩托车带GQ杂志的记者去了我们县城的一家书店,对于那位店长既不认识我也没有兴趣认识我这一事实,她感到十分不解。我想她和许多读者一样,高估了我的知名度。为了营销我首印6000册的新书,我自己花钱买了五本《白日漫游》,寄给了“宝珀理想国文学奖”组委会。我的初衷只是想借入围多卖出去几本书,没想到最后竟入了决选。

2019年10月,怀着中彩票的激动心情,我去北京参加了颁奖典礼。临行前,我的父亲塞给我两包单价四十块的黄鹤楼,并嘱咐我多给评委发发烟,让他们照顾一下农村人。他的话里有一种好笑的凄凉,不过后来和评委们一起吃饭,当梁文道先生提出要去餐厅外面抽烟时,我还真的试图递给他一根黄鹤楼,可惜他抽的是自己卷的烟丝。

那天下午,理想国的编辑在位于三里屯的那家五星级酒店的大厅里等我,她一见面就告诉我,现在得赶紧去试衣和化妆,所以我一放下行李就跟她去了试衣间,和我一起入围的班宇、郭爽、黄昱宁和杨好(此处排名依姓名拼音的首字母顺序)已经坐在那里做头发了。我以为所谓的化妆就是往脸上抹点粉什么的,没想到阵势弄得那么大,请了好几个造型师和化妆师,试妆都弄了一两个小时。那一刻,一身土气的我忽然明白了灰姑娘穿着水晶鞋坐在南瓜马车上的感受。我本来是打算穿上陈坤送我的那件“北面”的冲锋衣去的,因为我知道这是一个大牌子,但通知入围的邮件里提醒我说要穿正装。我从没买过西服,也不想为一个不确定能否拿奖的颁奖典礼投资一笔钱,一时之间不知如何是好,便将实话告诉了宝珀的工作人员,没想到对方很贴心地回复说他们可以提供西服让我免费穿一天。不过因为我太瘦弱,试了好几套都不太合身,最后我只好穿上了一条需要用别针别住裤腰的裤子上了台。颁奖过程中,我一直都在担心我的裤子会垮下来。

颁奖典礼结束后,大家一起去吃了“庆功宴”(其中有一道菜是以《白日漫游》命名的土豆沙拉)。回到酒店后,我和路内老师、张大春老师、杨好以及理想国的两个编辑继续喝酒聊天。张大春老师在评点完杨好的作品后,又指出了我写作的种种问题,他认为我小说里的人物只有思想,没有行动,也就是说不像是真正的小说。见我不吱声,他忽然告诉我不要以为他只是随便翻翻,他读得很认真的。为了证明这一点,他特意跑回酒店房间,取来他亲笔写下的评语给我看。我有些感动,但更多的是尴尬。我只想尽快逃离这个文学现场,回到我那个毫无文学性的村子躺上两天。

晚宴菜单

张大春老师为《白日漫游》写下的评语

我脱掉西服,穿回我的冲锋衣,顶着精修过的眉毛和头发,拿着那支作为入围奖品,据说价值五万块的宝珀牌钢笔,像丢了水晶鞋的辛德瑞拉一样,灰头土脸地回了老家。我抽着没有发出去的黄鹤楼,等着父亲骑摩托车到村子附近的省道边来接我。他问我有没有得奖,见我摇头后,他表示这完全在他的意料之中,因为我们家没有任何后台,而如今做什么都要靠关系。回家的乡村公路颠簸得厉害,父亲说这条路才修没几年就不中用了——我忽然想到了一个很好的小说开头:“是的,我是一个没用的儿子,他是一个没用的父亲,我们一起走在这条没用的路上。”

在村子里干了点活儿

其实我并没有像网上很多读者所以为的那样对“宝珀理想国文学奖”充满愤恨,我觉得它对我还是公平的,能入围决选我已经满足了,虽然我也幻想过拿首奖——因为我虽然不一定是入围者里写得最好的,但一定是最穷的,那笔三十万的奖金将直接改写我的文学命运。也就是说,将奖项发给我分明具备了政治正确的意味。诺贝尔文学奖不也会考虑政治正确吗?——这次去北京给了我不少新奇的文学体验,我本来想模仿伯恩哈德的《我的文学奖》写一篇讽刺小说,但由于担心得罪太多人,一直不敢动笔。

妻子比我更快地适应了农村和县城的生活节奏——我的确已经发现,女性的适应能力在很多时候都比男性更强——我却像不习惯大城市那样不适应小地方,在城市我是一个农村人,在农村我却又表现得像一个城里人。不过在老家的两年,妻子和我一样亲身感受到了大时代的震动与压迫,也意识到了生活在小地方的悲哀与危险。于是,2020年底,我又开始找工作,最后我决定去一所民办院校教书。我们带着猫、书和几个月大的孩子,又举家搬到了重庆。

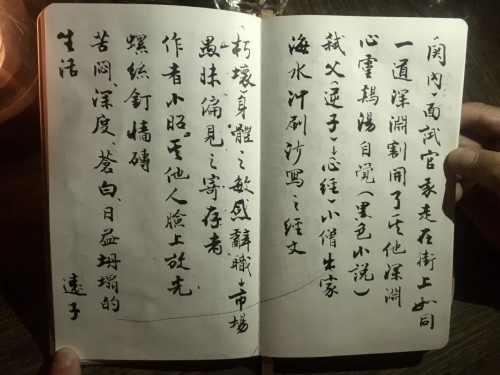

我利用寒暑假的时间,整理出版了诗集《室内流亡》。最开始是出版社的一个编辑朋友来约稿,后来选题却未能通过,我有些不甘心,便上网发帖询问有没有图书公司愿意出版,我可以不要版税。没想到乐府文化竟表示了兴趣,诗集出版后,还给我支付了一笔稿费。虽然只有几千块,但了解国内文学圈的人可能知道,如今想要出一本诗集,实非易事。

诗集《室内流亡》封面

几经波折后,我的第四本小说集《光从哪里来》还是在今年出版了。这次我尝试“做自己的人类学家”,更深入地反思自己的出身与经历,我尝试用更复杂的语言和情节去探讨一些我之前没有写过的经验和主题。虽然我自认为这是我写得最好的一本,但我很清楚它不太可能卖好。“疫情”结束后,不少做编辑的朋友都跟我说过现在卖书,尤其是原创文学,比以前难得多,根本卖不动。“精神食粮”毕竟还是没有食粮重要,因为它没法填饱肚子。

这五本书我写了十年,加在一起的稿费却不足十万,这是我在写作之外,不得不四处找工作的原因。但说实话,我还是觉得自己赚了。写作在我和这个残酷的世界之间保留了一块让我可以自由呼吸的中间地带。这些年,我虽有过不少失落、痛苦甚至绝望的时刻,但从未感到无聊。我总是觉得还有更重要的作品等着我去书写。

其实我对自己有几斤几两心知肚明,尤其在译完《思想之诗》后,我更确信我就是乔治·斯坦纳所说的那种只在极其有限的范围内阅读与思考的“半文盲”。我甚至认为像我这样的人能够出书、演讲、当大学老师,本身就是精英文化堕落的证明。而我之所以还敢这么做,只是因为我发现,很多与我处在同一位置或者位置更高的人确实在很多方面还不如我。太多人在取得一点成就后,便不再渴求成为“远方的孩子”,而只想做“物质的情人”。同时我也意识到,对于像我这种从农村走出去的人而言,发给我们的本来就是一手烂牌,写作或许已经是我能抓到的最好的那一张。我不会再像年轻时那样总是犹豫要不要放弃写作,毕竟一个人只能拥抱一种命运,所以我也要像尼采所声称的那样,“热爱自己的命运”。

《光从哪里来》封面

特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。

风险提示:纵横网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。

本文地址: